「最近、検索結果からの流入が減少してきた」「LLMOって何?必要なの?」

マーケティングや広報に携わる方の中には、上記のようなお悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、生成AIによる回答の中で自社の情報を引用・活用してもらうための施策全般を指します。

LLMOの「対策する対象は自社コンテンツだけ」と思われがちですが、実際には対策すべき範囲は想像以上に多岐にわたります。具体的には、自社商品やサービスが取り上げられるであろう比較サイト、予約サイト、ECサイト、SNSなどあらゆる外部情報にも目を向ける必要があります。

本記事を読めば、LLMOについて理解できます。検索流入を狙う上で無視できない生成AIに対して、どのような施策をとるべきかがわかるでしょう。短期的な戦略ではなく、数年後を見据えた実践的な対策をとり競合他社を一歩リードするためにぜひ最後までご覧ください。

LLMOとは?検索流入に必要な新たなマーケティング戦略

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、生成AIの回答で自社コンテンツの情報が取り上げられるために、コンテンツの構成や記述を最適化する施策です。従来のSEOでは検索上位を狙うのに対し、LLMOでは「生成AIの回答に選ばれる、かつ回答の中で目立つこと」が目的となります。

近年、Google検索結果の上部に「生成AIによる概要」が表示されたり、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを使って情報を収集するユーザーが増えてきました。その結果、検索結果で上位表示されても、生成AIに引用されなければユーザーとの接点が生まれず、流入につながらないケースが増加しています。

たとえば、「未経験からエンジニア転職におすすめのエージェントは?」という質問に対し、ChatGPTの回答に自社サービスが引用されれば、ユーザーは検索をスキップして直接利用を決定する可能性が高まります。逆に、生成AIの回答に選ばれなければ比較対象にすら入らず、機会損失となるリスクがあります。

このように、LLMOは新しい検索行動に対し生成AIに「選ばれる情報」になるための施策です。生成AIを活用するユーザーが拡大する中、LLMOへの取り組みが求められています。

【GEO、AIOとの違い】

LLMO|大規模言語モデル最適化

GEO(Generative Engine Optimization)|生成検索エンジン最適化

AIO(AI Optimization)|AIシステム最適化

LLMO、GEO、AIOはほとんど同義で扱われますが、厳密には最適化する対象が微妙に異なります。

LLMOとSEOの違い|別物とせず包括的に捉える

LLMOは、SEOに替わる施策と思われる方も多くいらっしゃいますが、両者は包括的に捉えて実践する必要があります。

そこでここからは、LLMOとSEOの共通点と相違点を整理していきます。それぞれの特徴を理解することで、LLMOとSEOを効果的に連携させた施策選定の指針が得られるでしょう。

LLMOとSEOの共通点

LLMOとSEOは、アプローチこそ異なりますが「ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供すること」が成功の共通原則です。

検索エンジンもLLM(大規模言語モデル)も、ユーザーの検索意図や課題に応える高品質な情報を優先的に評価する仕組みだからです。評価の根底が「ユーザーの満足度」である事は変わりません。

LLMOとSEOは、特に評価される項目が共通しています。

- ユーザーの検索意図を的確に満たす高品質なコンテンツ

- E-E-A-Tを明示することで信頼性のある情報源として認識

- ユーザーにとって役に立つ満足度の高い情報

これらは、もともとSEOでも重視された項目ですが、生成AIに引用されるかどうかにも影響します。実際、多くの生成AIはWeb上のインデックスをもとに回答を構築しているため、検索順位の高いページほどAIに取り上げられやすい傾向があります。

このように、SEOもLLMOも「ユーザー目線で価値のある情報を届けること」が共通する成功のカギといえます。

LLMOとSEOの相違点

LLMOとSEOは、「最適化の対象と目的」が明確に異なります。

SEOは検索エンジンに向けた最適化であり、検索結果の上位表示を通じたサイト流入の増加を目的としています。一方LLMOは、LLM(大規模言語モデル)に対する最適化であり、AIによる引用や要約を通じたブランド認知や信頼獲得が主な目的となります。

具体的には次のような違いがあります。

| 項目 | SEO | LLMO |

| 目的 | 検索結果で上位表示→流入増加 | 生成AIの回答に引用→認知・信頼獲得 |

| 評価指標 | クリック率 | 引用の有無 要約される範囲 |

| 検索結果の表示 | タイトルやメタディスクリプション | ページの一部が要約・抜粋されて回答に使用される |

| 重視する点 | キーワード最適化 | 一次情報・透明性・構造化された記述 |

特にLLMOでは、「AIが理解しやすく引用しやすい情報構造の構築」が不可欠です。

なぜなら、生成AIはWebページ全体をそのまま表示するのではなく、文脈を読み取って要約や抜粋を行うため、構造が複雑であいまいなコンテンツは採用されにくいからです。

このように、SEOやLLMOは目的や評価軸が大きく異なりますが、いずれもユーザーとの接点を築くための重要な施策です。

LLMOとSEOを別々の施策として捉えるのではなく、効果的に連携させて自社のWeb集客の戦略全体を再構築する視点が求められます。

LLMOの必要性|生成AIによる検索流入の変化

ここからは、SEO対策に加えてLLMOも必要な3つの理由を解説します。

- AIにより「検索結果=流入」が崩れつつある

- 自社サイト以外の情報もAIは参照する

- 新機能「AIモード」で検索結果からの流入がより減少する可能性

LLMOが自社が行っている施策にどう影響するのかを理解して、後述の「LLMOの具体的な5つの対策」の実践で活かしましょう。

AIにより「検索結果=流入」が崩れつつある

従来の「検索結果で上位表示=流入増加」というモデルは、生成AIの普及で崩れ始めています。

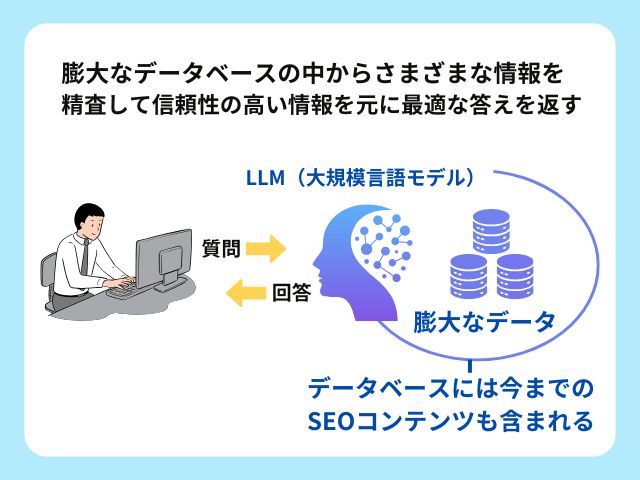

現在はChatGPTなどの生成AIが複数のWebサイトをクロールし、情報を比較・要約した上で、ユーザーにとって最適な回答をひとつにまとめて返します。そのため、検索結果で上位表示されたとしても、ユーザーがページを訪れるとは限らなくなっています。

特に「〇〇とは」「〇〇選び方」「〇〇おすすめ」といったキーワードでは、AIの要約で事足りてしまい、個別のページまで読まれないケースも増加しています。

こうした変化を踏まえ、今後はAIに引用・要約されることを前提にしたコンテンツ設計が、SEOとは別軸で必要になってくるでしょう。

自社サイト以外の情報もAIは参照する

生成AIは自社サイトだけでなく、比較サイトや予約サイトなど外部の多様な情報も参照します。そのため、全チャネルを対象に情報更新や対策を行う必要があります。

生成AIは複数の信頼性のある情報源から横断的に情報を収集し最適な回答を作り出します。これにより、ユーザーの質問に対し、幅広いプラットフォームの最新情報をリアルタイムで組み合わせて提示できます。

たとえば「自分に合った住宅ローンのプランを比較したい」といった質問に対し、価格比較サイトや公式情報、レビュー、キャンペーン情報などをAIが一括で分析し、複数の選択肢から最適な候補を提示します。

そのため、自社の公式サイトだけでなく、外部プラットフォーム上の情報も常に最新かつ正確に保つための、リアルタイムな情報更新体制の整備が求められます。

新機能「AIモード」で検索結果からの流入がより減少する可能性

2025年5月にGoogleが発表した「AIモード」により、Webサイトへの流入がさらに減少することが予想されます。

今後、GoogleアプリやGoogle検索バーに「AI Mode」というタブが表示されます。このタブ上では検索結果が表示されず、ユーザーの質問に対してチャット形式でAIが複数のサイトから情報を収集・分析し、詳細な回答やレポート作成、フォーム入力まで代行します。これにより、ユーザーは個別のサイトを訪問する必要がなくなります。

たとえば、「GWに家族で沖縄に行きたい」と質問すると、今年のGWの期間や期間中の混雑予想、家族向けスポットなど網羅的な回答が一度で得られます。さらに「予算は30万で」と続けて質問すると、予算に合った宿泊や航空プランを提示してくれます。

このような検索体験の根本的な変化により、従来のSEO手法だけでは流入確保が難しくなります。AIに理解され、引用される価値のあるコンテンツ作成がますます重要になるでしょう。

LLMOの具体的な5つの対策

ここからは、LLMOの具体的な施策を5つ解説します。

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化

- エンティティの明示と強化

- AIに伝わりやすい文章と論理的構成

- AIからの流入も含めた.LPやCTA設計の見直し

- 構造化データ(スキーマアークアップ)の実装で技術的な最適化

従来のSEOと変わらない部分もあります。自社に不足してる対策を見直し、取り組みやすいものから実践してみてください。

もし、技術的に実践が難しいものは専門業者を頼るのもひとつの手段です。

1.E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化

LLMOでも、SEOと同様にE-E-A-Tの強化が必須です。

生成AIは、E-E-A-Tの高さを材料にどの情報を引用すべきかを判断します。

E-E-A-Tを高める具体的な方法は次のとおりです。

Experience(経験・体験)

- 導入事例や成果を掲載

- 顧客の声や体験談を掲載

Expertise(専門性)の強化

- 専門家による執筆や監修

- 独自のデータを提示

- 専門性を示す資格や経歴を明示

Authority(権威性)の強化

- 外部からの被リンク獲得

- サイテーション(他社からの言及)獲得

- メディアへの掲載や受賞歴を紹介

Trustworthiness(信頼性)の強化

- 運営者情報・会社情報を詳細に記載

- プライバシーポリシー・利用規約の明示

E-E-A-Tの強化は、SEOとLLMO両者において高く評価されます。今後、AI検索が主流になっていく中でも、自社コンテンツの可視性を高める基盤となるでしょう。

2.エンティティの明示と強化

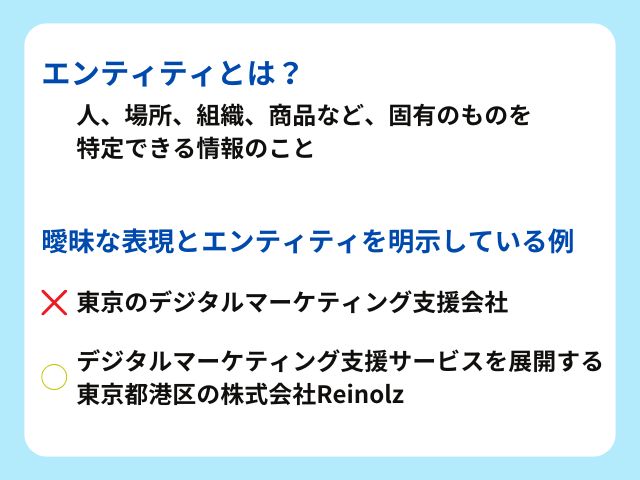

エンティティの明示と強化は、AI検索時代においてコンテンツが適切に認識・引用されるための必須要素です。

検索エンジンや生成AIは、曖昧な表現よりも、明確に定義された固有名詞やエンティティ情報を優先的に評価・処理します。そのため、「誰が・何を・どこで・どのように行っているか」を明示することがAIの理解を助けます。

例えば、「弊社はマーケティング支援を提供しています」ではAIは理解しにくい汎用的な表現といえます。一方で「株式会社Reinolz(東京都渋谷区)は、企業向けデジタルマーケティングを支援し、500社以上の支援を担当しています」と記述すれば、企業名、所在地、事業内容、実績などが明確に伝わり、AIによる認識精度が高まります。

LLMに明確に認識・引用されるためには、曖昧な表現は避け、明確で構造的なエンティティ情報を記述することがAI時代で優位なポジション獲得につながります。

3.AIに伝わりやすい文章と論理的構成

AIによる正確な要約・引用を実現するためには、読みやすく分かりやすい文章表現が欠かせません。

LLMは複雑な修飾語や抽象的な表現の処理が苦手であり、主語・述語・目的語が明確でシンプルな文章の方が正確に内容を理解できます。

また、具体的な数値や事実、因果関係を示すことで、AIが情報の価値を判断しやすくなり、検索結果での引用や要約の採用率・正確さの精度が向上します。

効果的な具体策には次のようなものがあります。

- H1、H2、H3などを活用し階層構造を明確化

- FAQ形式の採用し質問と回答を明確に記載

- 箇条書きやリストの適切な活用

- 文章はPREP法やSDS法を用いてロジカルに構成

- 大きな成果を上げた ⇒ CVRが1.5倍改善したなど具体的な数値で示す

このように、文章の構造と表現の両面でAIに理解されやすいコンテンツを作ることが、検索結果での引用や要約の採用率、情報精度の向上につながります。

4.AIからの流入も含めた.LPやCTA設計の見直し

生成AIの普及により、ユーザーの購買プロセスが大きく変化しています。従来の「情報収集⇒比較検討⇒意思決定」という段階的なカスタマージャーニーが短縮され、AI経由の訪問者に向けたLPやCTA設計への見直しが求められます。

これは、AI検索経由のユーザー行動は、従来の検索行動と本質的に異なるためです。具体的には、

- AIが事前に情報を整理し提示する

- 複数サイトを経由して比較検討する段階を踏まない

- 最初に訪問したサイトで意思決定する傾向が強い

従来のWebサイト設計では、複数ページを回遊する前提で作られているため、こうしたユーザーを逃しやすく、機会損失が生じます。

そのため、AI検索時代のLP・CTA設計では、「ファーストビューで実績や権威性を提示」し「多くても3クリック以内のコンバージョン導線を設計する」ことが必要になるでしょう。

また、モバイルファーストの使いやすい体験を提供し、AI検索経由のユーザーを確実にコンバージョンにつなげる工夫が必要です。

従来の「じっくり検討してもらう」マーケティングから、「その場で決断してもらう」マーケティングへの転換が、AI検索時代における差別化ポイントになるでしょう。

5.構造化データ(スキーマアークアップ)の実装で技術的な最適化

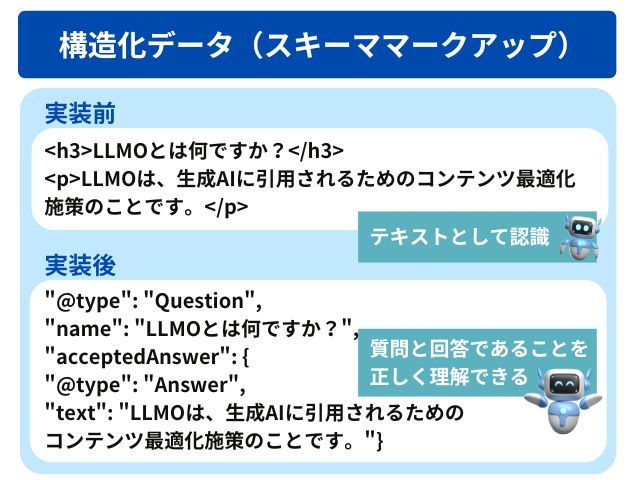

生成AIに正確に情報を認識・引用してもらうためには、構造化データ(スキーマアークアップ)の実装が効果的です。

AIや検索エンジンは、人間とは異なる言語で情報を処理します。構造化データを正しく実装することで、AIや検索エンジンが正確に情報を把握でき、生成AIによる回答での引用や要約に選ばれやすくなります。

構造化データとは、コードの一種で、Webページの内容を機械が理解しやすい形式で示すものです。

FAQ、商品情報、レビューなど対象に応じたスキーマを使い分けて実装すれば、そのテキストが何を意味しているのかを検索エンジンに正しく伝えられます。

WordPressを利用されている場合は、プラグインで実装することも可能です。

このような技術的な対策を取り入れることで、生成AIの回答に選ばれたり、信頼を高められます。

LLMOの注意点

生成AIによる検索行動の変化は、まだ発展途中といえます。今後さらに進化することを見据えて、対応していくことが重要です。

ここからは、下記3つの注意点を解説します。

- AI最適化とユーザー体験のバランスを取る

- 生成AIの回答で目立つための工夫

- トレンドに惑わされない中長期視点の必要性

間違ったやり方で施策を進めると、時間も費用も無駄にしてしまいます。注意点を把握し、方向性を定めて施策に取り組みましょう。

AI最適化とユーザー体験のバランスを取る

AIが理解しやすい文章構造やキーワードの配置に注力するあまり、人間にとって不自然で読みづらい文章になるのは避けるべきです。

なぜなら、読者が内容に共感できず理解しづらい文章では、離脱率の増加やコンバージョン率低下を招く可能性があるからです。

具体的には次のような問題に注意しましょう。

- キーワードの過剰な使用

- 無理に箇条書きを増やす

- 共感を呼ぶための表現を削りすぎる

- 心理的な表現やストーリー性を排除する など

AIはあくまで「ユーザーの検索体験向上」を目的に導入されたものです。そのため、ユーザー視点を忘れずに、信頼性・専門性を高めつつ、自然で共感を呼ぶ表現も大切にしましょう。

生成AIの回答で目立つための工夫

生成AIの回答に選ばれたうえで、ユーザーのクリックを促し流入を増やすためには、回答の中でも自社ページが目立つ工夫が必要です。

なぜなら、AIの要約は情報を簡潔にまとめ網羅的に回答を表示するため、引用されてもクリックされない、競合ページに埋もれて見つけてもらえないというケースも起こり得るからです。

対策として、まずAIの要約に自社ページがどのように引用されているかを把握しましょう。そして、AIの要約に含まれにくい詳細な解説や体験談をコンテンツ内に充実させ、それをタイトルやアイキャッチで伝えます。

これにより、ユーザーに「このコンテンツでしか得られない情報がある」と感じてもらい、生成AIの要約に埋もれずにクリックを促せるでしょう。

トレンドに惑わされない中長期視点の必要性

検索体験は日々向上していますが、流行に振り回されず、中長期的に評価されるコンテンツ戦略を重視する必要があります。

生成AIの進化スピードは速く、短期的なテクニックに頼った施策はすぐに陳腐化し、成果が安定しません。

長期的に効果を発揮するのは、AIに模倣されにくい「独自性・有用性があり、模倣できないコンテンツ」です。たとえば、実体験に基づく一次情報や、読者の感情に訴えるエンタメ性のあるコンテンツなどが挙げられます。

キーワードを詰め込むような最適化よりもユーザーが「もっと読みたい」と思えるような体験価値を提供することが、長期的にAIやユーザーに選ばれる理由になります。トレンドの変化に過度に反応するのではなく、未来を見据えて信頼される本質的な情報発信を続けることがLLMO戦略では重要といえます。

LLMOはこれからどうなる?

検索は情報を探す行為から「AIのサポートを受けて効率的に意思決定を行う体験」へと変化しつつあります。さらに、購買や予約、契約といったアクションまでAIが導く未来も遠くありません。ユーザーのニーズは「情報の取得」から「行動完了」へと移行していくでしょう。

今後も技術や環境は急速に変わっていきます。生成AIに関する最新情報を常に取得し、未来を予測して柔軟に変化に対応していくことが重要です。

株式会社Reinolzでは、生成AIの進化や検索アルゴリズムの変化など、急速に移り変わるデジタル環境を最前線で捉え、企業のマーケティング戦略に的確に反映します。

日々発表される新技術やGoogleのアップデートをリアルタイムで把握し、成果につながる形で戦略へ落とし込むことを強みとしています。

マーケティングに課題を感じている企業様は、お気軽にご相談ください。

まとめ

本記事では、LLMOについて徹底解説しました。

LLMOとは=LLM(大規模言語モデル)に最適化し、生成AIありきの検索行動で自社情報をいかに表示させるか対策すること

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化

- エンティティの明示と強化

- AIに伝わりやすい文章と論理的構成

- AIからの流入も含めた.LPやCTA設計の見直し

- 構造化データ(スキーマアークアップ)の実装で技術的な最適化

LLMOは、ユーザーの検索行動が変化している現代において必要不可欠な施策といえます。SEOと切り離さずに、統合した戦略として実践する必要があります。

しかし、まだまだ生成AI市場は発展途中であり、流行に惑わされず未来を見据えて施策をとることが重要です。

本記事でご紹介した内容を、ぜひマーケティング戦略の参考にしてください。